10月18日,zhu名物理学家杨振宁院士与世长辞,这位一生致力于科学探索的大师,生命定格在103岁。

在96岁高龄这一年,他在家人的陪伴下,于2018年4月25日-27日赴三峡考察,他也是第一位到访三峡工程的华人诺贝尔奖获得者。途中,杨振宁院士提问,当年三峡行船拉纤时纤绳为什么不是系在船头呢?时任三峡集团党组副书记、副总经理的林初学陪同考察,并在随后写下回忆文章,从中可见科学家精神在大师身上最本真的体现。

在杨振宁院士逝世后,《中国三峡杂志》再次刊发此文,现将此文予以转载,亦以此作为对大师的怀念。

杨振宁院士的三峡往事

作者 林初学

在春光明媚的时节,著名物理学家杨振宁院士一行来三峡工程参观,我有幸陪同,与同事一起向杨先生介绍工程建设运营情况。

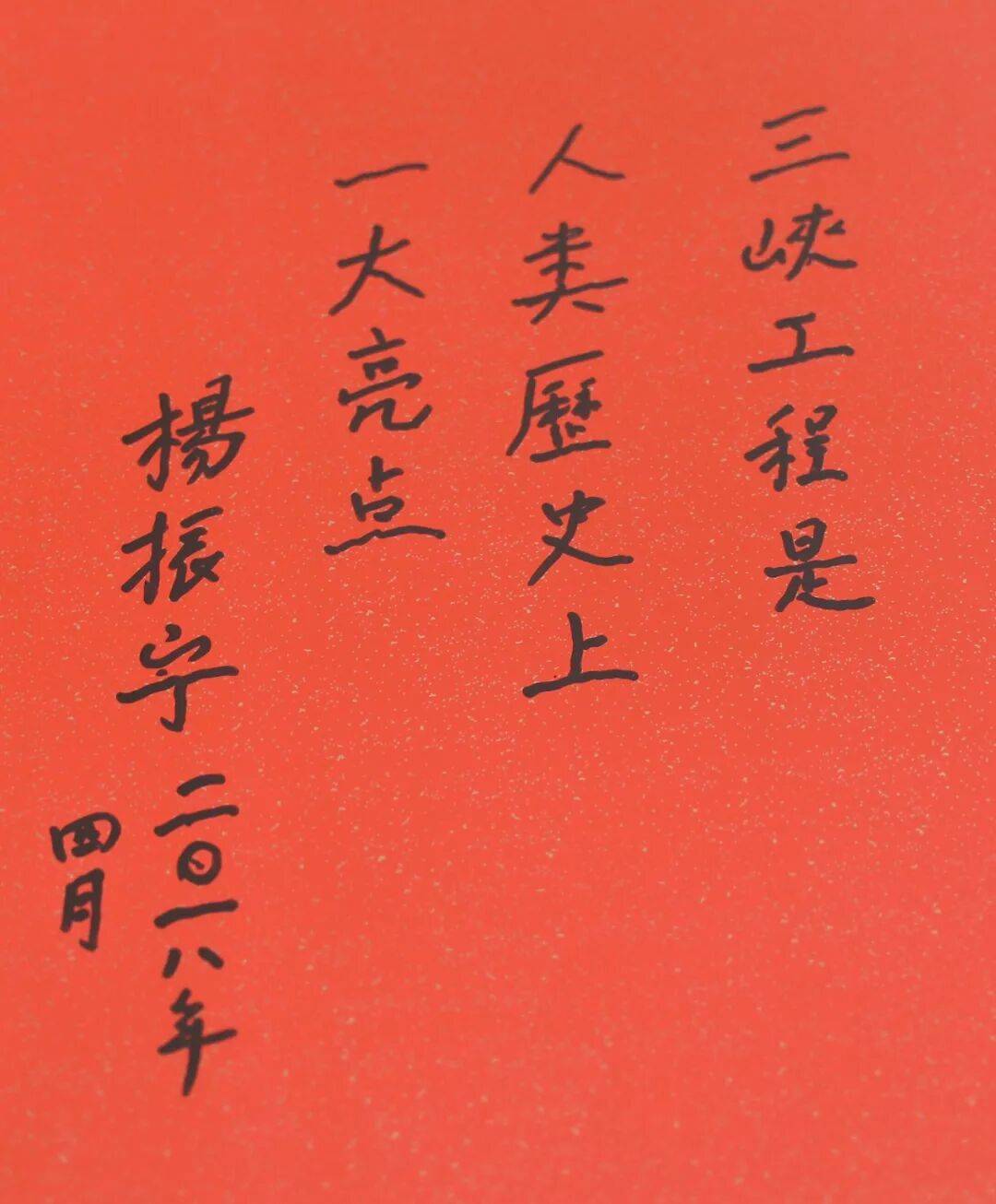

杨先生96岁高龄,很健谈,对工程问题有兴趣了解,头脑条理清晰,提问中有思考。大家都乐于接待这样的工程参观者,以轻松自然的互动交流方式,在应答中解答来访者最想了解的事情,同时也顺着话题把自己最想让来访者知道的事情告知对方。杨先生在三峡展览馆与集团主要领导座谈,听了三峡工程及三峡集团情况介绍后,欣然题写感言“三峡工程是人类历史上一个亮点”。

接待中安排了“

两坝一峡”内容,自

葛洲坝上船,溯流而上,参观

西陵峡东段,沿线介绍抗战时世界著名坝工专家、美国垦务局总工程师萨凡奇到三峡考察选择坝址的情况。

在船上,时间稍宽余些,杨先生除了继续询问与三峡工程以及水利、能源等相关事宜外,还谈起他小时候及就读西南联大时的往事。登船时杨先生曾问湖北公安在何处,我们指向下游方向,他解释说在清华研究院完成硕士论文的导师王竹溪老师就是公安人,并深情地讲到正是硕士生时被王竹溪先生引入了统计力学研究,为以后进入大展身手获取诺贝尔奖的研究领域提供了机缘。

杨振宁院士与中华鲟研究所工作人员。摄影/刘华

船行进入

南津关,恰逢习近平总书记视察长江乘坐的“长江一号”执行完任务后返航,与我们的船齐头并驶了一段,大家站上甲板兴奋地拍照。

长江一号。摄影/林初学

末了讲起葛洲坝、三峡成库后峡江航道条件的极大改善,杨先生忽然问道,三峡还有没有什么地方可以看到

纤夫拉纤的情形,我说纤夫已随木帆船改机动船而消失很多年了,可能个别支流的旅游景点还有示意性的表演。

回到船舱坐下,杨先生向我们讲述他小时候随家人从安徽家乡出来,看见江南水路交通的情形。他说,纤夫们拉着船前行的那个场景留下的印象很深,在他记忆里,纤夫拉着的纤绳好像是系在桅杆之上。杨先生说,这么些年脑海里留下的问题一直未解:纤绳为什么不是系在船头呢?

听了杨先生的描述,我才明白了他问能否看见纤夫拉船,与一般人不同,他是想印证和弄清儿时留下的问题。我也试图打开小时候的记忆,发现我已没有准确印象纤绳系于何处。

我在金沙江岸边长大,有好多年如歌中所唱“听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆”的亲身经历,但与科学大师一比,立马就觉出差距了,既没有杨先生那样打小时就有的细微的观察力,更缺少把童稚时期的未解之问留在脑海持久思考求解的强烈求知欲。记忆不清,也没思考过,对杨先生的问题一时难以回答。

石牌保卫战遗址。摄影/林初学

石牌保卫战遗址。摄影/林初学船行至灯影峡靠岸,岸边正是抗日战争时期被比作“东方的斯大林格勒战役”的石牌保卫战遗址,中国军队在此重创日军,粉碎了日军沿峡江西进进攻

重庆的企图。

前些年这里复建了第六战区江防司令部及国民革命军十一师师部,还修建了纪念碑、纪念馆,是湖北省国防教育基地和

宜昌市爱国主义教育基地之一。杨先生饶有兴趣地站在甲板上,以岸边景物为背景拍照留念,记下这个画面。杨先生在船上休息之际,我们登岸到纪念馆参观。

说来也巧,走进纪念馆门口不远,战役态势示意图旁边,有一张旧时三峡行船的照片赫然在目,画面是峡江里一只单桅杆的帆船,纤绳系挽的位置看得比较清楚,确实不是系在船头,而是系在桅杆上。

我用手机拍下照片,回到船上说与同事听,大家都觉得太神奇了,一是感叹杨先生儿时的观察力、记忆力准确,二是好像谁知道有今日之问而把答案预放在那里等待揭晓!

其实,这张旧照片与三峡工程也真有一点关系,它是在萨凡奇计划披露后,国民政府拟与美国合作开发三峡消息传开,美国《生活》杂志赶派摄影师前往三峡进行拍摄留下来的珍贵影像之一。

1946年美国生活杂志摄影师拍摄的三峡木帆船

返回船上,我给杨先生看了照片。照片虽印证了杨先生“纤绳未系船头”的儿时记忆,回答了知其然的问题,但要知其所以然,也只提供了线索。于是,在巨匠级物理学家见证下,一场讨论展开:为什么纤绳不系在船头?

大家依照直观判断,加上回忆中学物理讲授的力学知识予以应用,不长时间就有了基本的解答。最直观的道理是,纤绳若简单系于船头,位置太低,很容易被河边的岩石或障碍物别住,时不时需要拣挽(即由拖后的一位纤夫去把纤绳抬起来越过障碍)。从受力的角度,帆船靠风帆鼓起,以风为动力通过桅杆传至船体推动船行,而无风或风力不足时靠纤夫人力牵引,纤绳的着力点也应与鼓帆时的着力点基本一致,所以纤绳系于桅杆而不是船头。

参与讨论之间,一个想法闪现在我脑海,把这段故事写成花絮分享,再加上一个标题党的句法“诺贝尔物理学奖得主思考了八十余年的力学难题,在三峡半日破解”,点击率一定很高。我如此闪念给大家一说,众人皆乐。

待到我真动手记述这段故事,还是感觉若想说清楚写明白这个为什么,需要更仔细的分析。我回忆起杨先生当时听我们讨论的神态,似乎并不是百分之百满意的样子。

我上网查了地方水运资料里面关于拉纤的描述,发现纤绳的高低还可以通过装在桅杆顶部的滑轮调节,能提升起来避让较高的障碍物。

进一步细致考察,实际上纤绳是以一个三角形与桅杆连接的,三角形一个顶点在纤绳上,两个顶点分别在桅杆上部和下部,边长可以调节、形状可以变化。这样,不管纤夫是沿接近江面的纤道上平拉,还是在高出江面的坡道上斜拉,通过三角形的形状变化,可以保持纤绳传递的水平分力最大,而垂直分力均被船自生重量抵消,不产生于船正常前进不利的转矩。

另外,如果纤绳系在船头,当遇曲折岸线,纤夫在纤道上拉行的方向与船行方向形成较大夹角时,由于着力点不在船的重心附近,拉纤产生的侧向分力会形成力矩使船头偏转,而需要舵工大力搬舵去抵消转向的力矩,而纤绳系于桅杆,桅杆位置靠近船的重心,就不会产生使船头偏转的力矩。

总之,纤绳之问,看似简单,也需要专门写篇作业,附几张照片,对不同情形,配上力的分解图片予以说明,才能回答清楚。

纤夫拉纤是造访三峡者常问及的事,问答间往往引人怀旧,感慨时代跃进世事沧桑。而由纤夫问及纤绳系法,引出一次力学的讨论,杨先生乃是第一人。

后来,我同集团青年员工学习习近平总书记视察北大对青年人“爱国、励志、求真、力行”的寄语时,举了杨先生纤绳之问为例言证何为“求真”。这种求真的品质,是科学人文素质中很宝贵的部分,可以让我们奋斗忙碌追逐梦想之时,保持人与生俱来的那种探究事理的天性,于观察思考中发现自然的美妙,从格物、致知到欣赏、敬畏的过程中感受幸福、建立信念、获得力量。

杨振宁院士在其新书《晨曦集》中形容,可以使得人类对自然有新的认识(的发现)本身就是美,“是从事科学研究的人zui倾倒的美”。科学研究如是,工程创造也一样,作为三峡建设者,我们期待着在克难攻坚、求知创新中追求、领略到更多科学的美、造物的美。